Рукописные книжные памятники

Всемирную известность фонд рукописей РГБ получил благодаря уникальным, бесценным памятникам письменности, манускриптам

Мариинское Евангелие XI века

Ф. 87 № 6

Начало XI века. Глаголица

Из собрания Виктора Ивановича Григоровича

Открыть на портале «Книжные памятники»

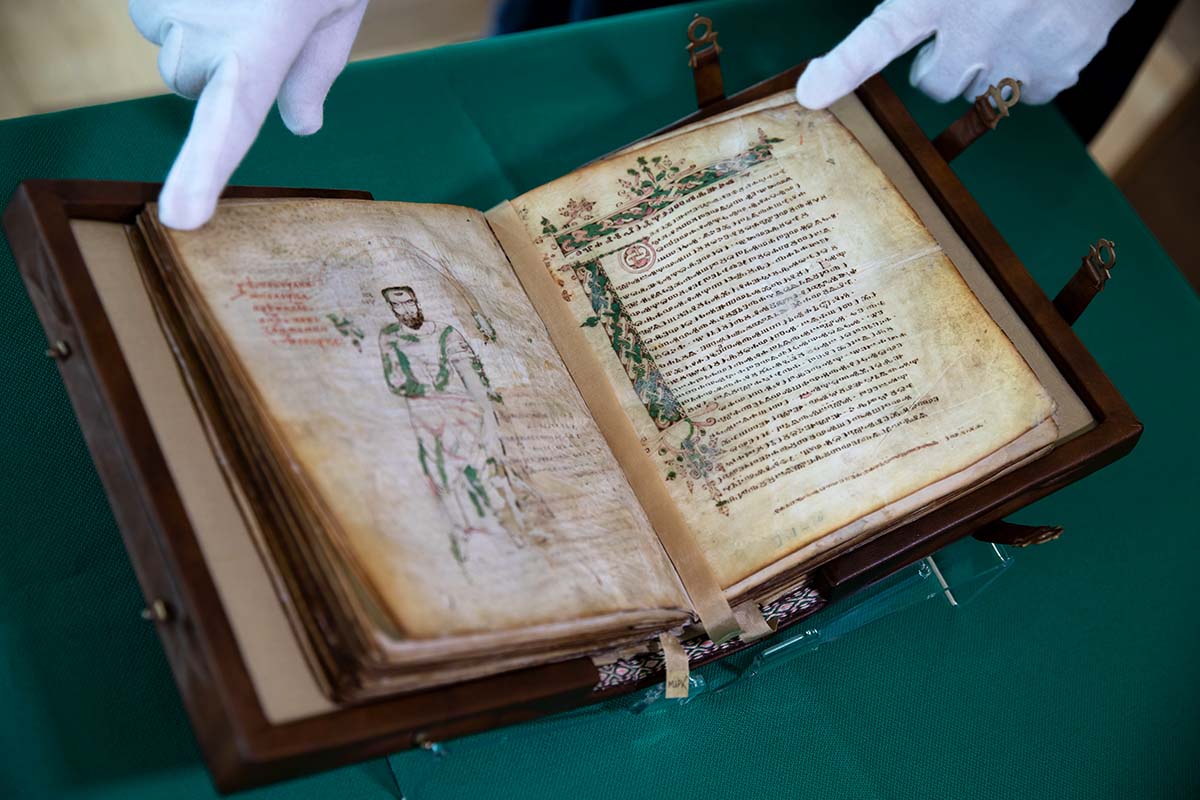

Мариинское Евангелие — книжный памятник ранней славянской письменности. Книга была найдена на Афоне, в русском скиту Пресвятой Богородицы Марии (Ксилургу). Отсюда и название — «Мариинское». В западных исследованиях это Евангелие известно под названием Codex Marianus.

Рукопись обнаружил учёный и коллекционер Виктор Иванович Григорович

Книга без начала и окончания, но утраты небольшие — два листа в начале и шесть в конце. Она написана глаголицей на пергамене. Языковеды определили, что это старославянский язык сербской редакции.

В болгарской и македонской научной литературе рукопись датируется рубежом

По своим лексическим особенностям Мариинское Евангелие близко глаголическому Зографскому Евангелию (вторая половина X века) и, по мнению выдающегося языковеда XIX века Игнатия Викентьевича Ягича, содержит древнейший славянский его перевод с некоторыми изменениями. Оно относится к текстологическому типу «Четвероевангелие» (так называемый «тетр») и включает Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна (с утратами).

Книга украшена плетёным и растительным орнаментом: двумя орнаментальными

Имеются также три миниатюры: на них изображены евангелисты Марк, Лука, Иоанн (красками и чернилами). Исследователи предполагают, что миниатюра евангелиста Матфея была в начале рукописи, но оказалась утраченной.

Киноварные заглавия, колонтитулы, богослужебные пометы и приписки на полях, а также надписи к изображениям евангелистов в основном сделаны на кириллице, причём уже после создания рукописи — в конце XIII века, начале и конце XIV века.

После смерти Виктора Григоровича книга в составе его рукописной коллекции поступила в Румянцевский музей.

Симоновское Евангелие

Ф. 256 № 105

1270 год

Из собрания Николая Петровича Румянцева

Открыть на портале «Книжные памятники»

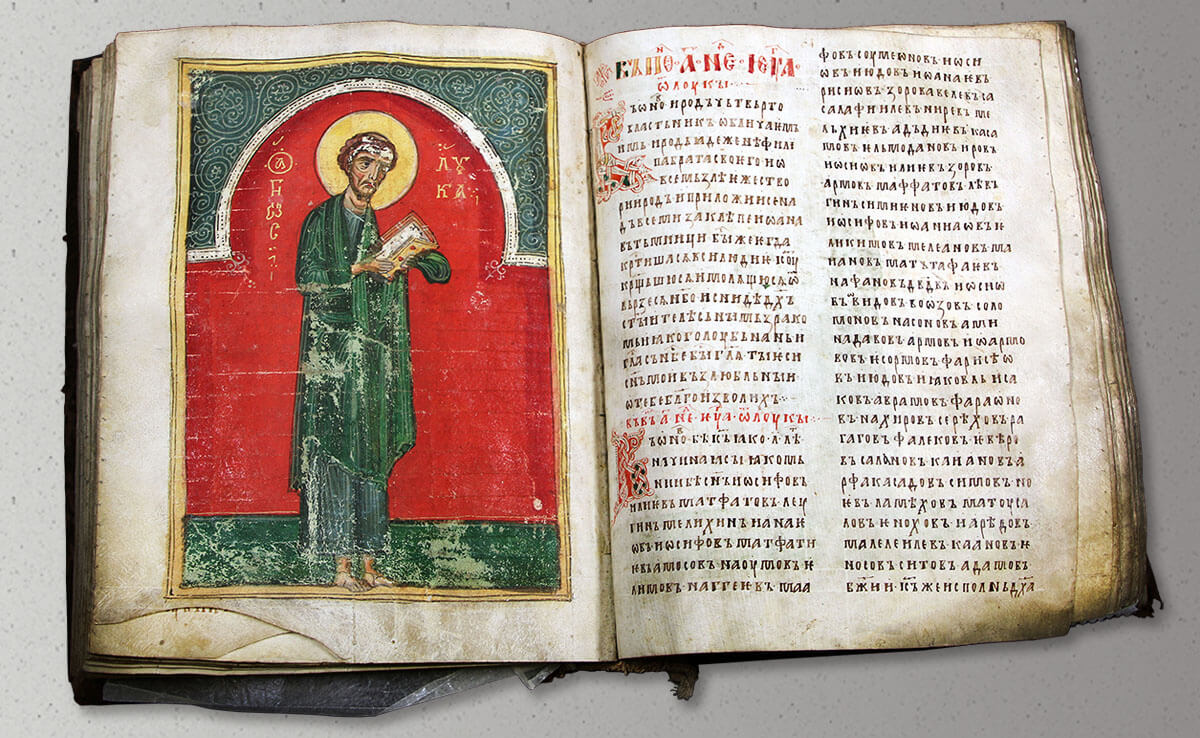

Это один из самых знаменитых памятников древнерусской книжной культуры XIII века, известный под именем заказчика

Книга по своим текстологическим особенностям относится к полному апракосу — богослужебному Евангелию, в котором текст организован календарно, согласно с недельными церковными чтениями, начиная с Пасхальной недели.

Книга древнерусского извода, написана уставным почерком на пергамене. Она иллюстрирована прекрасными миниатюрами работы новгородских мастеров. На них изображены четыре евангелиста в плоскостной, практически фресковой манере, которая роднит эти миниатюры с каппадокийскими

Книга украшена двумя заставками и многочисленными тератологическими, зооморфными, антропоморфными, плетеными инициалами. На последнем листе находится запись писца Георгия, сына попа, «глаголемаго Лотыша», «съ Городища» (под Новгородом) об окончании написания рукописи 23 марта 6778 [1270] года, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, с указанием того, что в этот день было затмение Солнца и что рукопись писана по заказу Симона, «черньца от святого Георгиа» (то есть Юрьева монастыря под Новгородом). На нижнем поле л. 40 об. почерком писца приписка: «Коушаю попирьны рукы». Она может быть переведена как «я пробую писать своими презренными (недостойными) руками».

После текста Евангелия в рукописи находится месяцеслов, где отмечены дни русских церковных праздников: 26 ноября — освящение церкви великомученника Георгия в Киеве в 1037 году; 24 июля — мученикам, благоверным русским князьям Борису и Глебу.

Согласно владельческой надписи от 23 июня 1555 года, Симоновское Евангелие принадлежало Василию Слепворонскому (из известного польского шляхетского рода), который передал её как вклад в монастырь, название которого в рукописи выскоблено. По всей видимости, в это время рукопись находилась на территории современной Украины или Беларуси. Рукопись была приобретена для графа Николая Румянцева в 1825 году известным филологом и археологом Константином Фёдоровичем Калайдовичем

Житие Николая Чудотворца

Ф. 37 № 15

1560—1570-е годы

Из собрания С. Т. Большакова

Открыть на портале «Книжные памятники»

Лицевое житие святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца (IV век), особо почитаемого на Руси святого, из собрания рукописных книг Тихона Фёдоровича Большакова, уникально как по своему происхождению, так и по истории и значимости для науки.

Учёные, которые обращались к этой книге, связывали её происхождение с Лицевым летописным сводом. Действительно, она была создана в книгописной мастерской Московского Кремля царя Иоанна Грозного

Текст написан профессиональным полууставным письмом, чёрными чернилами. Заголовки составных частей текста написаны золотом по киновари. В отдельных случаях золотом написаны и отдельные части текста. В книге насчитывается 447 профессионально исполненных высокохудожественных миниатюр, на которых подробно изображается житие святого Николая, его деяния и чудеса.

Над созданием этого большого цикла миниатюр работали несколько первоклассных художников. Все миниатюры выполнены в очерковой манере с последующей раскраской и наложением золота на нимбы святых, на купола и кресты храмов, на детали одежд, оружия и т. д. Причём искусствоведы находят в них архитектурные реалии России. Первые и последние листы книги подклеены поздней (XVIII век) бумагой. На такой же бумаге находится выходная миниатюра с изображением святителя Николая. Переплёт датируется XVII веком, а его поновление — XVIII веком.

Эта книга перенесла эпоху Смуты, когда Кремль был захвачен польскими войсками, посадившими на трон Лжедмитрия, пережила и грабежи кремлевских палат того страшного времени. Неизвестно, когда эта драгоценная рукопись ушла из Кремля. Но владельческая надпись

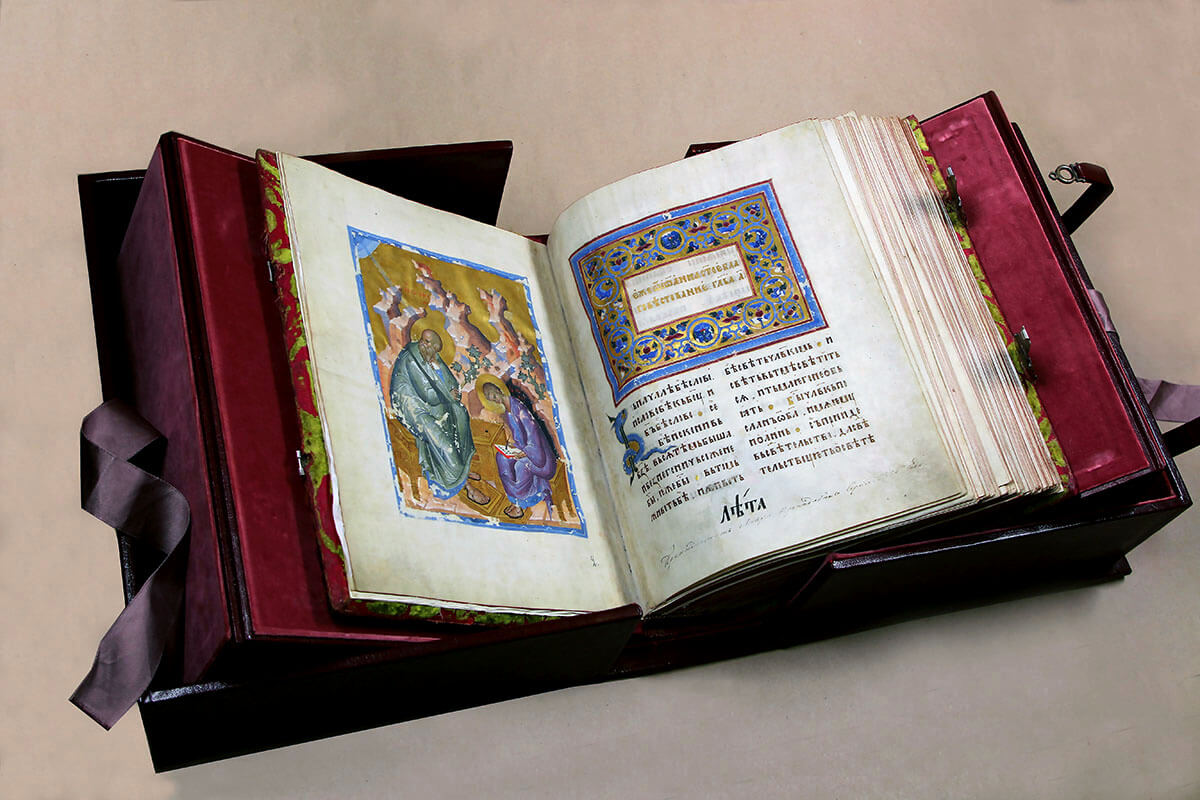

Евангелие Хитрово

Ф. 304.3 № 3

Из собрания

Около 1400 года

Москва

Открыть на портале «Книжные памятники»

Выдающееся произведение русского книжного искусства эпохи Средневековья — первый пример изображения на отдельных листах символов евангелистов в русской книжной миниатюре. Считается, что живописные работы для Евангелия Хитрово выполнены при участии Андрея Рублёва, Феофана Грека и Даниила Чёрного.

Евангелие Хитрово

Фото Марии Говтвань, РГБ

Это богослужебное Евангелие — полный апракос, с месяцесловом — было создано в Москве в конце XIV или начале XV века и названо по имени последнего владельца — боярина Богдана Матвеевича Хитрово

Текст написан на пергамене уставным почерком в два столбца на церковнославянском языке древнерусского извода. Переплёт XVII века — доски, обтянутые рытым бархатом с золотисто-зелёными цветами и узорами по атласному малиновому полю.

На верхней крышке четыре серебряных наугольника, гравированных чернью, с изображением евангелистов, а также средник с Распятием и предстоящими.

Книга украшена изображениями четырёх евангелистов и их символов в круглых медальонах — Иоанна (Орёл), Матфея (Ангел), Марка (Лев), Луки (Телец). Чрезвычайно интересны заставки и крупные инициалы с использованием золота.

Евангелие Хитрово

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Исследователи отмечают сходство этого Евангелия с рукописями Московской школы конца XIV — начала XV века. Из пространной полистной вкладной записи владельца Богдана Матвеевича Хитрово

До 1920 года Евангелие Хитрово хранилось в ризнице

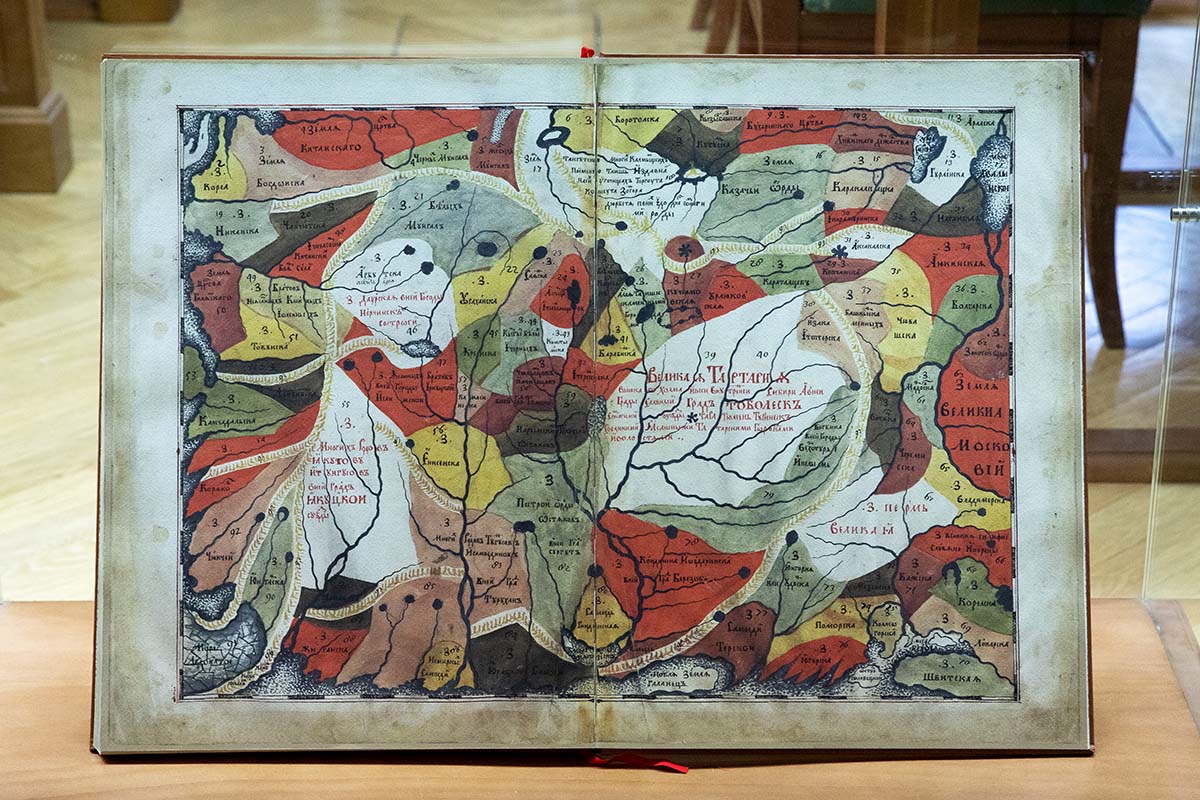

Атлас Сибири Семёна Ремезова

Из собрания Николая Петровича Румянцева

1701 год

Открыть на портале «Книжные памятники»

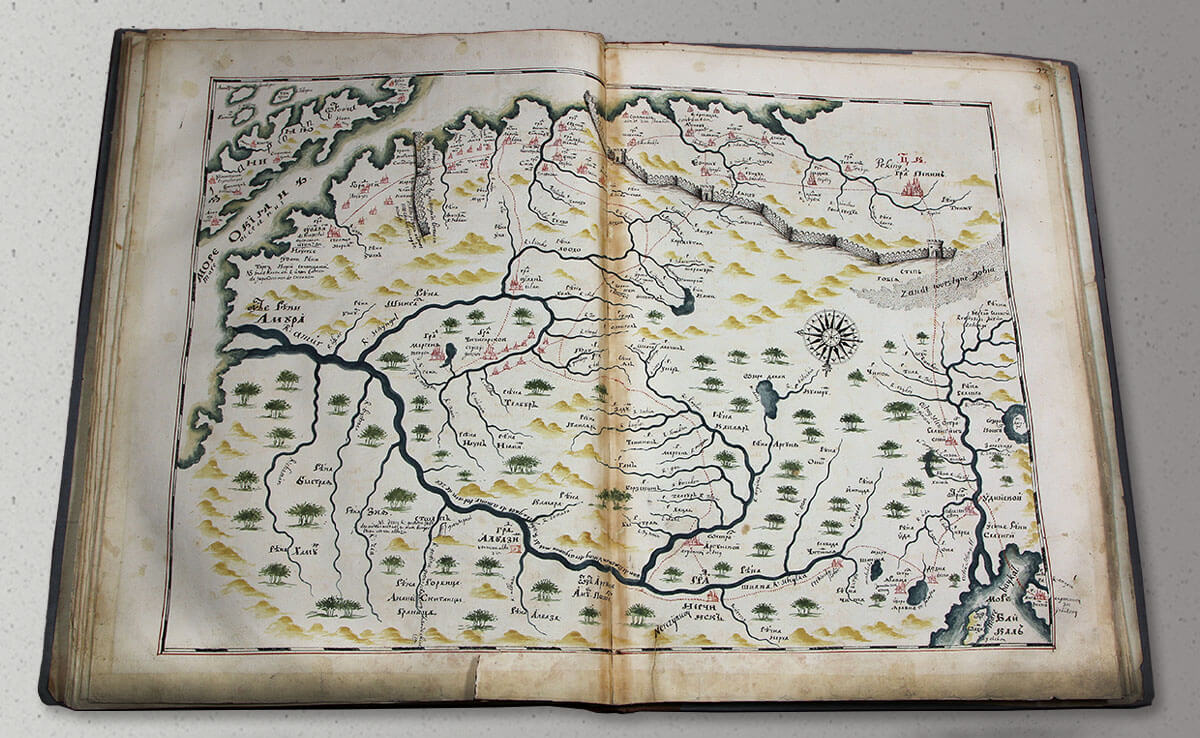

Первый русский рукописный географический атлас известен под названием «Чертёжная книга Сибири». В 1701 году по государственному заказу его создал Семён Ульянович Ремезов (1642 — после 1720). Уступая в геометрической точности, «Чертёжная книга» превосходит по содержанию карты Сибири, составленные несколько десятилетий спустя петровскими геодезистами и иностранцами.

Также атлас Ремезова служит важным источником географических и исторических сведений о диалектных названиях географических объектов.

Источниками для атласа Ремезову служили более ранние сибирские чертежи, земельные и военные описания, расспросы служилых людей и местных жителей. Съёмка местности осуществлялась при поездках по рекам и при составлении планов городов и крепостей.

Атлас составлен в традициях русских чертежей: на картах отсутствует градусная сетка и масштаб, они ориентированы преимущественно на юг, сопровождаются объёмными текстовыми объяснениями. Детально дана

Чертёжная книга служит богатейшим источником географических, исторических и этнографических сведений о Сибири XVII — начала ХVIII века.